-5℃の孤独な戦い。

午前4時。枕元で鳴り響くアラームの音は、まるで現実逃避を許さない宣告のように聞こえる。布団から這い出す勇気を振り絞るだけで、一仕事終えたような気分だ。窓の外に目をやると、そこには昨晩まではなかった白銀の世界が広がっている。いや、美しいなどという情緒的な言葉は浮かばない。視界にあるのは、ただひたすらに積み上がった「厄介者」の山だ。

外気温はマイナス5度。吐き出す息は白く凍りつく。この寒さの中で、今日という一日を始めるための最初の儀式、ゴミ出しに向かう。まだ誰も歩いていない新雪に足を踏み入れると、ズボッという鈍い音とともに膝下まで埋まった。早朝の過疎地は、静まり返っている。聞こえるのは、自分の荒い呼吸と、雪を踏みしめる乾いた音だけだ。

ゴミ出しを終えても、本当の地獄はここからだ。車庫の前には、無慈悲にも30センチもの雪が積もっている。これを除けない限り、文明の利器であるはずの車は、ただの鉄の塊に過ぎない。

プラスチックのスコップを雪に突き立て、力任せに放り投げる。最初は冷えていた体も、数分もすれば防寒着の中でじっとりと汗をかき始める。しかし、手を休めることはできない。出勤時間は刻一刻と迫っている。腰に走る鈍い痛み、冷気で痺れる指先。それらを無視して、ひたすらに雪を掻く。車一台が通れるだけの「道」を作る。ただそれだけの作業が、これほどまでに体力を奪うのかと、毎年冬が来るたびに絶望に近い感情が込み上げてくる。

ようやく車のドアを開け、エンジンをかける。フロントガラスに張り付いた氷をガリガリと削り落とし、ようやく運転席に腰を下ろしたとき、時計の針は既に出発すべき時刻を指していた。

車庫を脱出したからといって、安心はできない。むしろ、ここからが本番だ。我が家の周辺は、いわゆる「過疎地域」。除雪車が通るのは主要幹線道路が優先で、生活道路や通勤ルートの除雪など、この時間帯には期待するべくもない。

ハンドルを握る手に力がこもる。目の前に広がるのは、誰の轍(わだち)もない、真っさらな雪の壁だ。車を前進させると、フロントバンパーが雪を押し退ける「ザザザッ」という鈍い衝撃が伝わってくる。自分の車が除雪車代わりだ。

「頼む、止まらないでくれ」

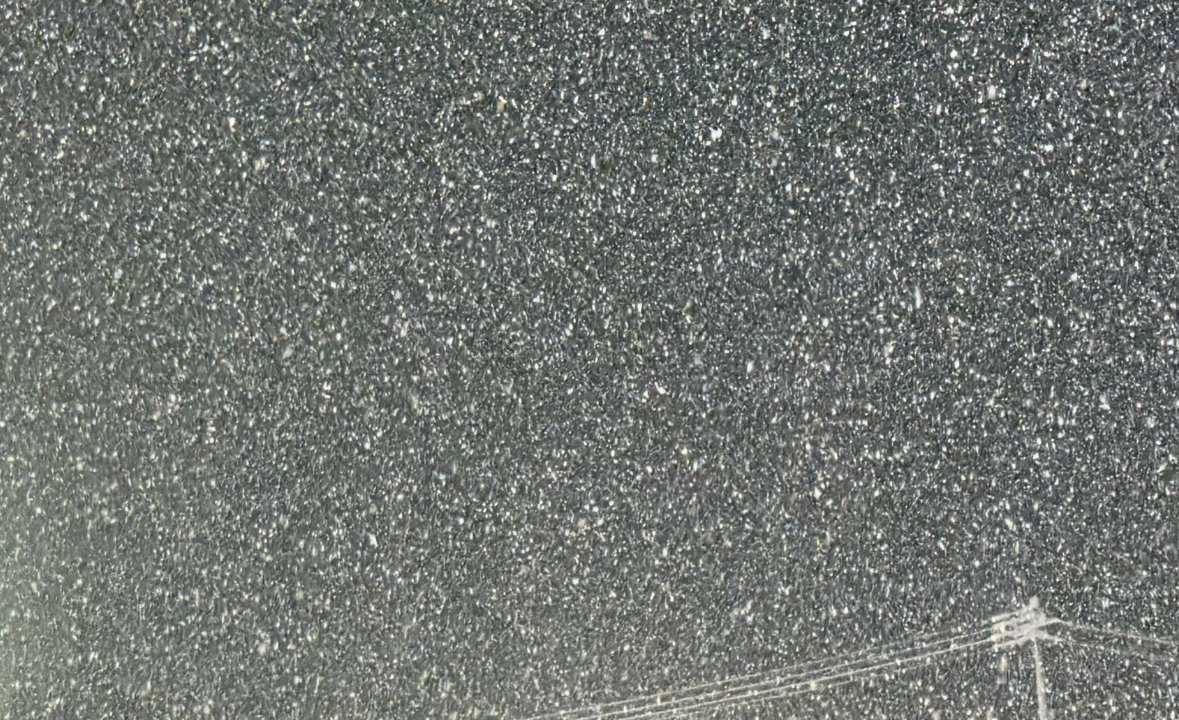

心の中で祈りながら、アクセルワークに集中する。一度スタックしてしまえば、この人気のない道で助けを呼ぶのは困難だ。雪にハンドルを取られそうになるのを必死に抑え込み、視界を遮る吹雪を睨みつける。バンパーが雪を跳ね上げ、フロントガラスが白く染まるたびに、心臓が跳ね上がる。このスリルは、都会のラッシュ揉まれるストレスとはまた別の、生存本能に訴えかけるような恐怖だ。

ようやく職場に到着したとき、周囲はまだ真っ暗。車を降りると、全身を襲うのは心地よい達成感……などではなく、底なしの「ぐったり」とした疲労感だ。

仕事が始まる前から、一日の全エネルギーを使い果たしてしまったような感覚。重い足取りで更衣室へ向かい、温かいコーヒーを一口流し込む。しかし、そこでふと気づくのだ。この「地獄」のような朝を乗り越えて、自分は今日、ここに辿り着いたのだと。誰に褒められるわけでもない。当たり前のようにこなしているが、これは間違いなく、北国を生きる人間だけの、静かで壮絶な闘いなのだ。

帰り道、また車が埋まっていないことを祈りながら、重い腰を上げて「本業」の工場へと向かう。地方の冬、その朝は、今日もこうして一筋縄ではいかない幕を開ける。